Wie angemerkt, ist das kein Blog, sondern eine Rede, die die Kammer SH sich für ihre Klausurtagung gewünscht hatte – und nun nicht hören möchte. Deshalb ist es lang.

Streisand, do your thing.

Kammerklausurrede

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

als Historikerin ist es der traurigste denkbare Anlass, bei einer Veranstaltung zu erscheinen, um zu bereden, dass das, was doch eine Epoche hätte werden sollen, ein Aufbruch, nun nur ein Wimpernschlag in der Pflegegeschichte geworden ist. Als Analytikerin, die ich nunmal bin, sehe ich, wie wohl auch Sie, zwei Seiten. 92% der Pflegenden auf der einen, der gegnerischen Seite, die Kammer selbst und 8% der Pflegenden auf der anderen. Als die Mediävistin, die ich auch bin, kommt mir da die moderne Fassung einer alten Minne, der Schwimmersage, aus dem 15. Jahrhundert in den Sinn, die Sie wohl ebenfalls alle kennen. Dort heißt es: „Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten beisammen nicht kommen. Das Wasser war viel zu tief.“ Unfähig, das, was sie trennt, zu überwinden, muss der, der den Schritt auf den anderen zumacht, sterben und lässt den anderen in einer solchen Not zurück, dass auch diese elend zugrunde geht.

Was mag es gewesen sein, was bei Ihnen nicht zu überwinden war? Welcher Abgrund ist im 21. Jahrhundert so tief, welche Haltung lässt das Einsetzen eines Pontifex, eines Brückenbauers nicht zu, dass nun die Gefahr droht, dass alles Aufgebaute zu Staub zerstritten wurde?

Die Frage, wie Dinge zu kommunizieren seien und zwar so, dass sie Gräben überwinden, beschäftigt nicht erst unsere Zeit, sondern schon die Antike. Dort ist eine Cicero zugeschriebene Rhetorik zeitlich zu verorten, die genau das erwähnt. Oratoris officium est de iis rebus posse dicere, quae res ad usum civilem moribus ac legibus constitutae sunt, cum assensione auditorum, quo ad eius fieri poterit. Ich nehme an, dass viele von Ihnen den Satz nicht verstehen, denn er ist auf Latein. Sie könnten von mir verlangen, ihn für Sie zu übersetzen, damit Sie ihn verstehen. Ich könnte von Ihnen verlangen, Latein zu beherrschen, sich Informationen zu holen, gerade, wenn sie diplomatisch wichtig sind, ich könnte voraussetzen und läge damit gar nicht falsch. Schließlich schreibt noch Obamas Redenschreiber Reden nach dieser Rhetorik und Sie wollten doch auf das politische Parkett. Bei Ihnen würde sich dann ein schales Gefühl im Bauch breit machen und Sie könnten mir Arroganz vorwerfen, schon würde es gar nicht mehr um den Satz gehen, wenn ich Ihnen kopfschüttelnd rate, doch Latein zu lernen, damit Sie sich nicht selbst verzwergen. Der Graben wäre vollkommen. Pflegekammerproblematik in a nutshell, könnten wir sagen.

Setze ich beruflich Sprache so ein, dass sie andere nicht verstehen, schreibe ich für einen inner circle, der andere bewusst ausschließt. Schließlich gehöre ich zu einem äußerst exklusiven Kreis bibliophiler und historiophiler Nerds, der gerne unter sich bleibt und sich von Dinkelbrot nach Hildegard von Bingen mit Grauen und Abscheu abwendet. Doch kommuniziere ich nach außen, muss ich die Tür öffnen zu dem, was mir vorbehalten zu sein scheint. Das gebietet das, was wir unter akademischer Ehre verstehen, denn, so wurde es mir gezeigt, wir sind die Brückenbauer, die Pontifices zwischen den Problemen der Gesellschaft in der Welt und der Academia und müssen die Hände reichen, wo es nur geht. Und so ist es mir selbstverständliche Pflicht und Ehre, Ihnen durch Cicero zu sagen: „Aufgabe des Redners ist es, über die Angelegenheiten sprechen zu können, welche um die Wohlfahrt der Bürger willen durch Sitten und Gesetze festgelegt sind, und zwar mit der Zustimmung der Zuhörer, soweit diese erlangt werden kann.“ Die Zustimmung, meine Damen und Herren, der anderen zu erlangen, für deren eigenes Wohl ist die Aufgabe desjenigen, der die Sache vertritt.

Zustimmung zu erreichen ist in der heutigen Zeit nicht allzu schwer, denn sogenannte Soziale Medien sind das Einfallstor neuer Ideen zu den Häusern und Herzen derjenigen, deren Zustimmung wir benötigen. Sie zu nutzen, scheint für Kammern eine Kunst. Der Erfolg misst sich dabei an Followerzahlen, was letztlich ein Euphemismus für Zustimmung und pseudo Individualismus und Pseudoanhängerschaft ist und wiederum nichts weiter als utilitaristischer virtueller Kapitalismus. Sie dienen dem Vernetzen und dem Transportieren von Botschaften. Sie haben dabei ganze 686 Follower auf Twitter, 584 auf Facebook. Zum Vergleich hat ein Laberkopf wie ich 3200 und es dürfte sich dabei um die gleiche Gemeinde handeln und glauben Sie mir, ich kenne Ihren Schmerz. Alleine die Masse aber ist es nicht. Auch hier lehrt die Geschichte. Hitler hatte Millionen, die ihm folgten, Jesus nur 12.

Die Geschichte unseres Berufes ist einzigartig in der Welt. Wir waren und sind geboren aus und mit hierarchischen Strukturen und noch vor 100 Jahren genau war es der Arzt, der ansagte, dass für eine Krankenschwester Zitat „ Ihr Herz ihr Tarifvertrag gewesen ist“, was nichts anderes bedeutete, als sich aufzuopfern bis in den Tod, der meist 4 Jahre nach Berufseintritt erfolgte. Während alle modernen Betriebe und Startups auf flache Hierarchien setzen, arbeiten wir noch mit per ordre de Mufti, mit Dienstanweisungen und Anordnungen. Doch wir haben eine Generation erzogen, die sich daraus befreit hat. Die ganz klar ihre Arbeit gelöst von einer ärztlichen Berufstätigkeit sieht, die im Arzt nicht mehr ihren Boss, sondern einen interdisziplinären Kollegen vor sich hat. Was dachten Sie also, was die Reaktion und was die Botschaft ist, wenn Sie Artikel verlinken, in denen der Ärztekammerpräsident für die Pflegekammer ist? Es muss Ihnen klar gewesen sein, dass Sie damit einen Reflex auslösen, von dem wir Dekaden träumten, dass wir ihn auslösen können. Der Arzt hat darüber nicht zu befinden. Die Dinge sind nicht mehr richtig, nur „weil es ein Arzt sagt“. Im Gegenteil, es bedeutet Schwäche, sich zur Verteidigung hinter einer Pseudohierarchie zu verstecken. Gerade so, als habe man den Mund zu weit aufgemacht, als wenn man den großen Bruder holte., weil man der Situation allein nicht Herr wird. Dass 98% der Pflegenden das lächerlich fanden, dass genau dieser Reflex ausgelöst wurde, muss Sie nicht kränken. Es darf Sie stolz machen, so selbstbewusste Menschen in den Pflegenden zu haben. Sie hätten das nur sehen müssen. Und es braucht auch gar nicht viel Empathie, um zu v erstehen, dass der, den man der Selbstverzwergung zeiht, und sei das Medium noch so gut, aufstehen und Ihnen beweisen wird, dass von Verzwergung keine Rede ist, wenn er gegen Sie antritt. Sie können mir glauben, dass es einfach ist, Pflegende zu schützen und sich vor sie zu stellen. Ich habe das im selben Medium (die Zeit) mit „weiße Wut“ geschafft. Ein Artikel, der in Stationszimmern hängt. Aber er war halt auch von einer Pflegenden geschrieben und nie nie nie hätte sich die Vertretung der Pflegenden gegen Pflegende stellen dürfen. Schon gar nicht im Jahr, als Pflegende gesellschaftlich ausgebeutet, mental erkrankt, verschlissen und verheizt gegen das Virus kämpften, starben, eingesperrt wurden, um zu arbeiten und mit nichts als Plastiktüten ihr Leben schützen mussten. Mary Beard, die bekannte Althistorikerin und Feministin sagte zur Christenverfolgung im Kolosseum einmal. „This was Romans against Romans“ und was da bei Ihnen passierte, war im Transfer: Das war Pflegende gegen Pflegende.

Immer wieder verwiesen Sie auf sich selbst, stellten sich vor. Sie verwiesen nie auf andere, nie auf einen Dialog. Es ging immer nur um Sie. Doch es muss Ihnen doch klar gewesen sein, dass eine Legitimation nie durch einen selbst erfolgen kann, dass die Legitimierung immer durch den anderen erfolgen muss. Schauen Sie sich um. Nie ist eine Legitimation durch einen, den man als Usurpator und Tyrannen empfunden hat, geglückt. Falls Sie es je vergessen, schauen Sie sich die abgeschlagene Hand von Rudolph von Rheinfelden an, der als Gegenkönig zu Heinrich IV. rangierte oder den Absolutismus, den eine Katharina die Große aufrechterhalten musste, obwohl sie doch aufgeklärte Monarchin war. Warum haben Sie sich niemanden ins Boot geholt in einer Welt, in der Sie Millionen Pflegende mit Videos zweifelhafter Komplexität auf Instagram erreichen können? Nie werde ich das verstehen. Ihr Facebookaccount ist eine Klausur, eine Kammer im wahrsten Sinne des Wortes, der andere aussperrt und erinnert mich sehr an einen gruseligen Satz auf dem deutschen Pflegetag, wo die Veranstalter riefen: Und nun feiert Euch selbst. Was für ein furchtbarer Satz, nichtmal zu sagen, dass WIR uns selbst feiern oder wir Euch. Macht das doch selbst. Und Sie, sie feierten sich selbst. Es gab kein wir.

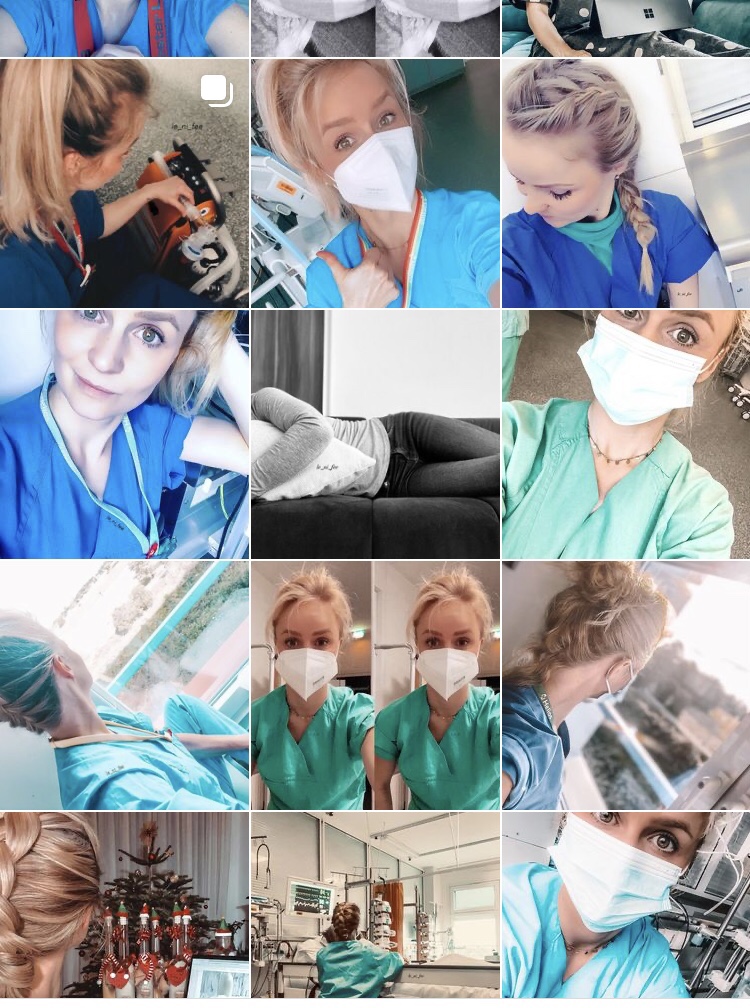

Doch ich glaube, das eigentliche Aus kam mit dem, was Sie Kampagne nannten und als Kunsthistorikerin möchte ich diese Bilder mit Ihnen besprechen. Ich weiß nicht, wer das initiiert hat, aber nie war deutlicher, für wen Sie sich stark machen werden, nie kam der Adressat so eklatant hervor. Adressiert wurde einzig der Patient. Weil Sarah es wert ist, sollen. Pflegende Geld für eine Kammer zahlen, die sie nicht wollen. Weil Lea es wert ist, soll sie noch mehr Unterstützung, Eigenständigkeit und Wertschätzung erfahren. Haben Sie sich nie gefragt, wie das auf Pflegende wirkt, die täglich durch emotionale Erpressung zu Mehrarbeit gezwungen werden, weil „man die Patienten nicht alleine lassen kann“ und die Überlastung des Einzelnen das einzige Rezept ist, um ein kaputtes System zu flicken, wenn man sie auffordert, NOCH MEHR für Patienten zu tun? Sie stellten Kinder in den Vordergrund. Kranke Kinder. Und das in dem Jahr, in dem Kliniken ihren Mitarbeitenden schrieben, wenn sie selbst Covid-Quarantäne-Kinder hätten, sollten sie doch zusehen, wer die betreut, aber nicht die Eltern, die in der Pflege tätig sind, weil „die Bevölkerung“ Vorrang habe? Vorrang von Fremden vor den eigenen Kindern? Menschen, die weit über die Grenzen hinaus leisten, sollen NOCH MEHR leisten, damit es anderen gut geht? Ich möchte an dieser Stelle eine junge Schwedin zitieren. „HOW DARE YOU?“ und Ihnen verraten, dass es einen immensen Unterschied zwischen Ingroup und Outgroup gibt. Pflege, Pflegende und Patienten sind nur in der Vorstellung von Werbefirmen in einem Topf. Sie propagierten da gelebte Aufopferung, Selbstlosigkeit, noch mehr leisten. Vielleicht in guter Absicht, aber man muss schon arg verliebt in die Idee einer Kammer gewesen sein, die nicht mal öffentlich zu ihren Pflegenden stand, sondern hinter dem Patienten. Dabei hätten Sie wissen sollen, dass es gerade die Werbe- und Imagekampagnen sind, die Pflegende entlarvt haben. Grenzdebile männliche Elfen im dämlichen rosa Tutu, Kuchenessende sabbernde Gestalten, Helden im Cape obwohl es nicht mal PSA für alle gab, Engel, Feen über all das hatte Pflege sich erregt erbost und öffentlich empört. Und doch, wieder und wieder stellten Sie klar, dass nicht die Pflegenden es sind, für die Sie agieren wollen. Da wäre ich auch nicht für Geld und gute Worte eingetreten. Allein der Satz „Unsere Pflegeprofis kümmern sich rund um die Uhr, damit andere die nötige Ruhe finden“ suggeriert doch, dass von der Ruhe der Profis gar nicht die Rede ist.

Dabei war es doch einfach. Mütend, Pflexit, Wut, Verzweiflung. All das kam doch vor in diesem Jahr, wurde an die Kameras gezerrt und durch die Radiosendungen getrieben. Ich fand auch keine Zeile, in denen Sie die toten Kollegen betrauerten, eine Zeile des Mitgefühls für deren Familien, einen Hinweis auf Selbstschutzstrategien zu Moral Injury nach Greenberg. Ich nannte dieses Verhalten, dass im Coronajahr nahezu alle Kammern und BVs an den Tag legten „aus dem sicheren Homeoffice nutzlose Positionspapierchen durch den virtuellen Briefschlitz schieben“. Sie wünschen, Sie fordern, sie wollen. Doch wünschen, das sagte schon meine Oma (meine Großeltern waren übrigens Pflegende), kann man sich viel. Sind Sie eventuell mal auf die Idee gekommen, selbstbewusst zu sagen: Ich setze mich dafür ein, Ich stehe für, Ich sorge für….? Oder wenigstens pseudomäßig nach den Wünschen der Pflegenden zu fragen? Nein? Wie schade.

Auch das Zitat „Zusammen lassen wir niemanden einsam sein“ meinte letztlich nicht den Pflegenden per se, der sich gerade vor Weihnachten nichts sehnlicher wünscht, als einsam mit seiner Familie zu sein. Und wie man im Dezember 2020 noch nach gesellschaftlicher Wertschätzung nach all dem Geklatsche, das schnell als Verhöhnung empfunden wurde, plädieren konnte, werde ich nie verstehen. Und da sind wir noch nicht bei Inhalten, da sind wir einzig auf der emotionalen Ebene.

Ich hätte mir gewünscht, Sie hätten als Adressaten die Pflegenden gehabt. Das Königskind auf der anderen Seite ist nicht mehr der Patient, auch wenn der Kunde König sein mag. Die Phrase des Verkaufs ist dabei in der Politik der Gesundheitsfürsorge keine. Denn der König ist Souverän in einer Monarchie, doch der Patient ist auch Bürger in einer Demokratie und somit Souverän dieses Landes, dessen Gesetze er mitgestaltet und es wäre weder ressourcenorientiert zu vertreten, sondern sogar ableistisch, ihn seiner politischen Mündigkeit zu berauben, indem man ihn aus seiner Verantwortung in der Makroebene entlässt. Der deutsche Bürger kennt bezüglich Pflege zwei politische Aggregatzustände. Für ihn ist Pflege und Daseinsfürsorge so selbstverständlich wie Wasser aus dem Hahn und Strom aus der Steckdose. Wird er mit der Realität konfrontiert, durch eigenes Erleben oder Joko und Claas, zeigt er sich betroffen und weiter geht’s. Oder, das zeigen eine halbe Million minderjährige angehörige Pflegende, die mindestens einen Stundenwochenumfang von 20 h leisten sowie geschätzte 330.000 osteuropäische Pflegeprofis verschiedener Coleur, er verlegt sich auf noch üblerere Ausbeutung und ist sich nicht zu schade, die Menschenwürde, die er für sich selbst einfordert, bei denen, die ihn pflegen, völlig außeracht zu lassen, sperrt sie in Keller ein und missbraucht sie als Dienstmädchen mit den entsprechenden Folgen bezüglich sexualisierter Gewalt. Die Googlebewertungen der Kliniken bieten das Bild der Urteilskraft des Grauens, wenn Patienten das Dreisternehotel auf Malle mit Kliniken verwechseln, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass Pflege weder Service, noch Klinik ein Hotel ist.

Pflegenden bieten wir heute noch Florence Nightingale und Agnes Karll als Vorbilder an, weil wir seit 100 Jahren keine Nachrücker auf dieser Position herangezogen haben. Das ist so absurd, als würden wir den Torwart der WM 1954, Toni Turek, Manuel Neuer vor die Nase halten, wohl wissend, dass schon Oliver Kahn out ist. Pflege will Vorbilder, und sie sucht sie sich da, wo sie sie findet, bei denen, die die Aufgaben erledigen, Wissen und Pflegelivestyle möglichst bündig zu vermitteln und sie zu vertreten. Wir alle kennen das Prinzip der Girl- und Boyband, die genauso viele verschiedene Typen und Charaktere aufnimmt, dass sich jeder vertreten fühlt. So ist es kein Wunder, dass sich 260.000 Kollegen lieber den Style von Franzi anschauen und sich, dem nacheifernd, gerne noch eine Sonnenbrille bei ihr im Sale anschaffen, oder sich 8.3000 Menschen fragen, was passiert, wenn man wie Ugur Cetinkaya studiert oder ihre Wut vermeidlich stellvertretend von mir kommuniziert fühlen wollen, wenn sie einen Rant lesen und gar nicht mitbekommen, dass sie dabei Adorno, Plato und Arendt untergeschoben bekommen (auch ein Sale, wenn man so will). Wir sind dabei alle nicht losgelöst vom Problem der Bildungsnivellierung in der Gesellschaft. Die Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer, gelesen wird kaum noch, die Message muss knackig sein. Diesem Circus of Entertainment kann sich heute auch nicht entziehen, wer sich zur Elite zählt. Doch gerade bei der Selbstdefinition gibt es ein Problem. Nie haben Pflegende sich definiert, es wurde immer aufgedrückt und übergestülpt, was und wie Pflegende zu sein haben. Nun definieren sie sich, angeleitet von Influencern.

Eine Kammer, die darauf baut, irgendwer würde nach 12 h Dienst noch eine Zeitung lesen, agiert am Zeitgeist vorbei. Dabei ist es umso dramatischer, wenn Akademikern den Pflegenden auf einer selbstentlarvenden Ebene begegnen. Beispiele, die Pflegende abstoßen, wären zu nennen. Die Bücher, die Nina und Franzi schrieben, als bedauerlich zu framen, ist schwer zu unterbieten, weil damit eine otherness und eine Minderwertigkeit suggeriert wird. Es ist auch für Pflegende äußerst lächerlich, wenn Professoren, beispielsweise in meinem Blog, sich als unfähig erweisen, zwischen einem Blog und einer wissenschaftlichen Arbeit zu unterscheiden. Elite, die GEGEN die agiert, denen sie die Hand reichen muss, ist keine. Weshalb ich auf die Frage, was ich vom Konstrukt der Kammern halte, Mitgliedern des Gesundheitsausschusses freimütig die Antwort gab, es handele sich dabei um ein geschlossenes Karrierekarussell, bei dem andere zuschauen dürfen.

Dessen sind sich Pflegende vollends bewusst. Es ist ein gutes Selbstbewusstsein und ich wünsche mir von Herzen Menschen, die für sie, die Pflegenden, kämpfen, vorreiten, vorangehen und Vorbild sein können. Was ich mir nicht wünsche, ist ein Gehorsamkeitsversprechen und Worte, die niemand versteht, gesprochen von Funktionären, die die Emotionalität und die Sprengkraft nicht verstehen oder, schlimmer noch, sie nicht verstehen können, wollen oder sich nicht die Ehre geben, das Königskind auf der anderen Seite abzuholen, damit nicht beide ertrinken müssen.

Ich bin freiwilliges Mitglied der Kammer und Befürworter der Institution. Jedoch ich bin ein Gegner. Ein Gegner des Wortes Entschuldigung. Die Schuld kann allein der Gläubiger erlassen, nicht der, der schuldet. Aber ich bin ein Freund des Verzeihens. Und ich fordere vehement, dass Sie sich einander verzeihen, dass Sie die Worte nicht fanden, vielleicht auch, wenn Sie ehrlich zu sich sind, auf der falschen Seite standen, sich überlegen wähnten oder ein Pflegeselbstverständnis haben, das dem aktuellen an der Basis vielleicht nicht voraus sondern regressiv ist. Vielleicht kommen Sie aus hierarchisch geprägten Strukturen, vielleicht haben Sie vergessen, dass die ABEDL auch für Pflegende gelten. Sinn finden richtet sich nicht nach dem, der plant, sondern nach dem, der Sinn finden muss. Dass nicht ins Boot kommen kann, wen man mit dem Bade auskippt.

Nein, eine ganz ähnliche Rede könnte ich den Gegnern halten, von denen ich Morddrohungen bekam, weil ich die Kammer verteidigte. Die oft ausgestattet mit großem Ego und unterkomplexem Wissen die emotionale Sprache sprachen, die mehr Wut als Konstruktion transportierte. Aber, und so ist das eben, Sie waren die, die die Ehre hatten. Sie hätten sich Hilfe holen können und eigene Kompetenzen ausschöpfen. Was bleibt?

„Da hört man die Glöcklein läuten, da hört man Jammer und Not, hier liegen zwei Königskinder, die sind alle beide tot.“

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass aus der jetzigen Situation eine neue Generation entspringt und dass, um Lichtenberg zu zitieren, ich nicht weiß, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.